Como si la realidad se esforzara por demostrar que supera cualquier ficción, en pleno furor por la serie británica Adolescencia se dio una seguidilla de casos en Argentina que alertó sobre la necesidad de prestarle (más) atención a la violencia escolar, el hostigamiento entre pares, la salud mental y la incidencia de las redes sociales en la etapa más cambiante y compleja de la vida. Desde la planificación por chat de un tiroteo escolar hasta una compañera apuñalada por otra y un nene ferozmente golpeado por no entregar golosinas. Todo esto, mientras el mundo habla de la serie en la que un chico de 13 años mata a una chica que lo humillaba.

“Estamos viendo en las escuelas un incremento de episodios de violencia. No es algo que no existiera antes, pero desde el año pasado estamos viendo incluso casos con armas blancas, algo que antes era muy aislado. Hace 20 años que transitamos escuelas secundarias, esto tiene que ver con una coyuntura bastante particular”, plantea Silvia Grinberg, doctora en Educación y directora del Laboratorio de Ciencias Humanas (Unsam/Conicet).

“Cuando las instituciones –no sólo las escuelas– empiezan a corroerse, a fragilizarse, los adolescentes van quedando muy a la deriva. Esto va in crescendo. Es un caso detrás del otro. La escuela es un termómetro fidedigno de lo que pasa. Cuando el clima social empieza a complicarse, a enrarecerse, a la escuela llega”, analiza.

Y acota que las redes sociales implican un modo de escalar: «lo que pasa fuera de la escuela y en la escuela tiene como una continuidad, escala en redes y vuelve a la escuela”.

Otras dimensiones

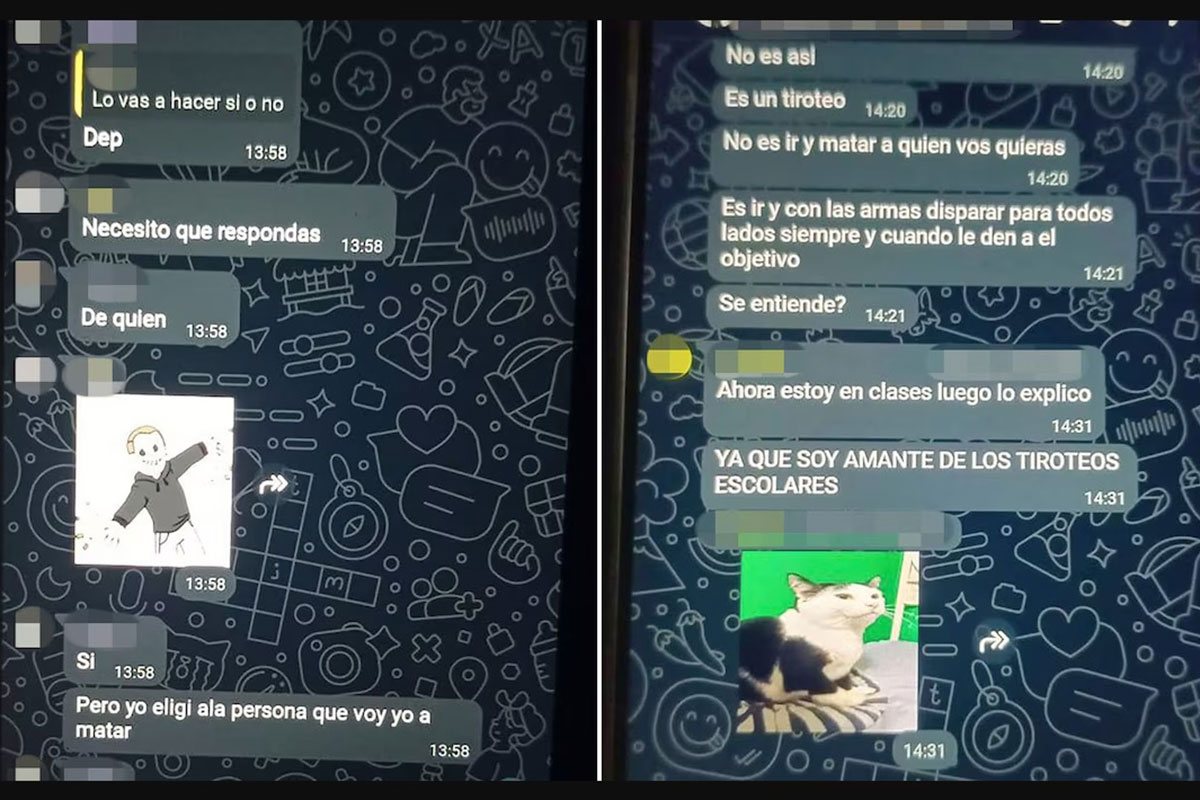

El caso de Escobar fue noticia por lo que no pasó: la alarma se encendió a tiempo en la comunidad y tanto estudiantes como familias y escuela alertaron sobre un grupo de WhatsApp en el que una alumna –que ya recibía acompañamiento por problemáticas de salud mental– planeaba una masacre junto a otros tres compañeros. Algo similar se conoció el viernes en Campana, donde un grupo de chicos organizó un tiroteo por WhatsApp.

Casi en paralelo con el tiroteo que no fue, otros hechos que sí fueron: en una escuela de General Rodríguez un nene de 12 años terminó con fractura de cráneo y en terapia intensiva por la agresión de tres jóvenes que asisten a su escuela. La madre contó que ya lo habían hostigado “por ser venezolano, morochito”.

En Laferrere ocurrió en una escuela privada –contra los prejuicios que sólo asocian el tema a las públicas–. Una adolescente de 14 años tajeó con una navaja a otra ante la sospecha de que se burlaba de ella.

Hubo casos recientes en distintos puntos del país. En Acheral, Tucumán, un chico de 14 apuñaló a otro en una pelea dentro del colegio. En una escuela de La Pampa, una chica de 15 sufrió una golpiza delante de su mamá tras denunciar que existía un chat donde planeaban atacarla. “Está en casa con parte médico, muy mal, además grabaron un video y se burlaron de cómo le pegaron”, denunció la madre. El mes pasado, un adolescente de 14 años fue detenido en Salta tras irrumpir con un machete en el secundario 5176 de Villa Esmeralda.

“¿Qué pasaría si la escuela no funcionara? La escuela está haciendo un efecto de valla.“

“Son las dos cosas: aumentó la cantidad de casos y aumentó la visibilidad y lo rápido que circulan, por las redes”, afirma Silvia Fernández, psicóloga y coordinadora de Adolescencia del Servicio de Salud Mental Pediátrico del Hospital Italiano. Ni el hostigamiento ni las agresiones son nuevas, pero “hoy toma otras dimensiones. A la validación de los pares, que siempre hizo falta en la adolescencia, se suma el anónimo de las redes, un gigante del que el chico siente que no puede sustraerse. A veces le importa más cuántos likes recibe que la validación de un amigo”. No hace falta ver Black Mirror para saber de qué habla.

Sostiene que en el último tiempo hay una adolescencia más silenciosa, chicos más solos, con más dificultad de sentarse a charlar con los padres: «también dificultades en las escuelas para detectarlo. Y papás inmersos en el mundo de hoy, en sus propios celulares, les cuesta acercarse o encontrar momentos de compartir. Notamos que los chicos cuentan poco y los papás decodifican poco”.

Pese al panorama, aclara que “las noticias dan cuenta de conductas muy extremas, pero no son para nada las formas más habituales de resolver conflictos entre adolescentes”. Son eso: extremos. Y amplificados.

🏀 En el marco del convenio con @gimnasiaoficial y con @FEBAMBAok, realizamos el taller «Basta para mí, basta para todos» para jugadores de divisiones formativas de básquet del club. pic.twitter.com/cA2NvWBWx8

— Defensoría del Pueblo PBA (@defensoriaPBA) June 19, 2024

La escuela como valla

Federico Puy es docente en el Normal 5 de Barracas e integrante del sindicato Ademys. Ve “muy notorio” el crecimiento de distintas formas de violencia en las aulas “desde cuestiones de trato, bullying, violencia verbal, de género, muchas veces física, combinados con un uso de las redes sociales que sirve para profundizar un odio hacia la otra persona, escraches”.

Incluso en la primaria: “vemos insultos entre chicos de los primeros grados que otras veces veíamos en los más grandes. Insultos homofóbicos y racistas. También, una vuelta a una reacción patriarcal y conductas machistas”.

Lo atribuye a un sistema que no permite proyectar un futuro y a “un gobierno como el de Milei que utiliza el propio Estado como herramienta para generar valores de competencia, individualismo extremo, de meritocracia donde para crecer hay que pisarle la cabeza al de al lado y una política y discurso homofóbico, machista, contra el movimiento de mujeres como lo demostró el Foro de Davos”.

Pero esas postales violentas, aunque en aumento, no son las que predominan: “en las escuelas debatimos mucho todos los casos, armamos consejos de aula, asambleas, utilizamos la literatura, la historia y defendemos a rajatabla la educación sexual integral desde esta perspectiva, porque nos permite abordar muchas de estas problemáticas en un sentido integral e incluso multidisciplinario”.

La experta en Educación Silvia Grinberg define como “contracultural” el lugar al que la escuela tiene que llevar su hacer cotidiano. A contrapelo de lo que la rodea: “en las redes se naturalizó que cualquiera puede decir cualquier cosa. La escuela no puede ser así. Ese modo de decir o hacer cualquier cosa que parece volverse moneda corriente incluso en quienes están al frente de las instituciones… es un tsunami a diario pelearse con eso”. Y se pregunta, sobre la tarea educadora y formadora: “en general tendemos a reclamarles a las escuelas, pero ¿cómo hacemos para protegerlas?”.

Con dos décadas de trabajo en el territorio, Grinberg resalta el “efecto de valla” que tiene la escuela. “Ante cualquier problema que hay en la sociedad, siempre se plantea que la escuela no funciona. Yo invertiría esa ecuación. ¿Qué pasaría si la escuela no funcionara? La escuela está haciendo un efecto de valla. Hay que mirar todo lo que pasa ahí para contener el clima de violencia en el que vivimos. ¿Cómo sería si no estuviera la escuela? A los algoritmos no les vamos a poder dejar la tarea de educar. Porque no la van a hacer o la van a hacer muy mal”. «

Netflix y el bienestar emocional

El Gobierno de la Ciudad se subió a la ola que generó la serie Adolescencia y anunció no sólo que se utilizará el contenido de Netflix en las escuelas –tal como en otros países- sino también el lanzamiento de la plataforma virtual “Escuela en Familia” en pos del “bienestar socioemocional”.

La gestión de Mercedes Miguel, ministra de Educación, siempre apeló a las emociones como eje, en un contexto donde el 77% de los chicos muestra dificultades para gestionarlas. Para el docente Federico Puy “no es más que una salida individual para un problema que es social”, una propuesta que tiene que ver con el “mainstream de las neurociencias (un gran negocio) y completamente desligada de las condiciones socioeconómicas, culturales y escolares”.

Para Silvia Grinberg, especialista en sociología de la educación, “la escuela está para enseñar” y lo que muestra la serie “son nenes pidiendo contención. Eso requiere de adultos con tiempo para poder pensar y tramitar. El problema es de los adultos. Su autoridad es la que está desautorizada. Si alguien cree que el ‘bienestar emocional’ va a ocuparse del tema, no”.

Educación Sexual Integral con perspectiva digital

La construcción, contención y formación de las relaciones entre los propios adolescentes, y entre ellos y el mundo adulto, se vuelve fundamental para el afuera que termina llegando al aula. “Los retos virales que, presentados como juegos, invisibilizan el riesgo de vida que conllevan; los contenidos violentos y/o sexualizados de los juegos online; la necesidad de reconocimiento entendida en términos de likes y seguidores, la hostilidad y los discursos de odio, son sólo algunas de las situaciones a las que cotidianamente chicos y chicas están expuestos, sin guía adulta, sin reflexión crítica y sin herramientas para cuidarse ni cuidar”, advierte Soledad Fuster, psicóloga especializada en ESI, prevención del grooming y violencia digital.

Mientras el Gobierno nacional fustiga todo lo que tenga que ver con Educación Sexual Integral, la especialista remarca la importancia de una “ESI con perspectiva digital” que indague también en las violencias y padecimientos de adolescentes en el terreno virtual: “identificar una hostilidad cuando no se evidencia mediante un golpe representa un gran desafío, tanto para las escuelas como para las familias”. Y apunta a la ausencia de acompañamiento adulto en los entornos digitales, el corrimiento de la responsabilidad parental respecto a riesgos y cuidados en internet y la falta de información y el reforzamiento de mitos que conducen a negar el impacto real de las violencias padecidas a través de medios digitales entre múltiples factores que “habilitan, promueven, invisibilizan y naturalizan las violencias entre pares”.

¿Quiénes ejercen violencia entre pares?

“Tenemos más consulta por pacientes que lo sufren que porque sus hijos lo ejercen contra otros”, apunta Silvia Fernández, psicóloga y coordinadora de Adolescencia del Servicio de Salud Mental Pediátrico del Hospital Italiano. El dato tal vez sea indicio del desamparo de quienes cometen los actos de hostigamiento hacia sus pares.

“¿Quiénes son con los chicos y las chicas que amenazan, hostigan, retan a otros a realizar desafíos de riesgo o deciden golpear, herir o matar a sus pares?”, se pregunta Soledad Fuster, psicóloga especializada en ESI, prevención del grooming y violencia digital. Responde: “Si bien cada situación es única y diferente a las demás, existen factores que predisponen y/o fomentan el desarrollo de estos comportamientos violentos en chicos y chicas”.

Entre ellos señala: la necesidad de ser mirado y reconocido por sus pares cuando esa mirada y reconocimiento falta desde el hogar; la intención de pertenecer y encontrar un espacio de protección cuando vive o vivió situaciones de pérdidas, abandonos o rechazos de las figuras de apego; la pérdida de la empatía cuando encuentra invalidado su sentir en los entornos familiares; el haber vivido, de manera eventual o crónica, abusos sexuales; el padecer de manera directa o indirecta violencia en su entorno familiar; el atravesamiento de eventos traumáticos no atendidos oportunamente; la desesperación sentida ante las deudas económicas generadas por apuestas virtuales”.

Todos factores que no solo pueden incidir en la violencia contra otros, sino también contra sí mismos. “Escuelas y servicios de salud están registrando un incremento alarmante de suicidios adolescentes que, junto con las situaciones de violencia entre pares, requieren una profunda revisión de prácticas, políticas y responsabilidades del mundo adulto”, plantea Fuster sobre una situación que tiene escala global y que se incrementó tras la pandemia de Covid-19.

“Existe un aumento de conductas hacia el otro y también auto-agresivas, que van desde autolesiones a intento de suicidios”, coincide Fernández. Por eso, insiste en que “entender esas conductas de adolescentes requiere un enfoque integral. Hay distintos determinantes, hay factores individuales y sociales. Debe ser abordado desde lo familiar, la escuela, la salud, el Estado”.

Fuente Tiempo Argentino