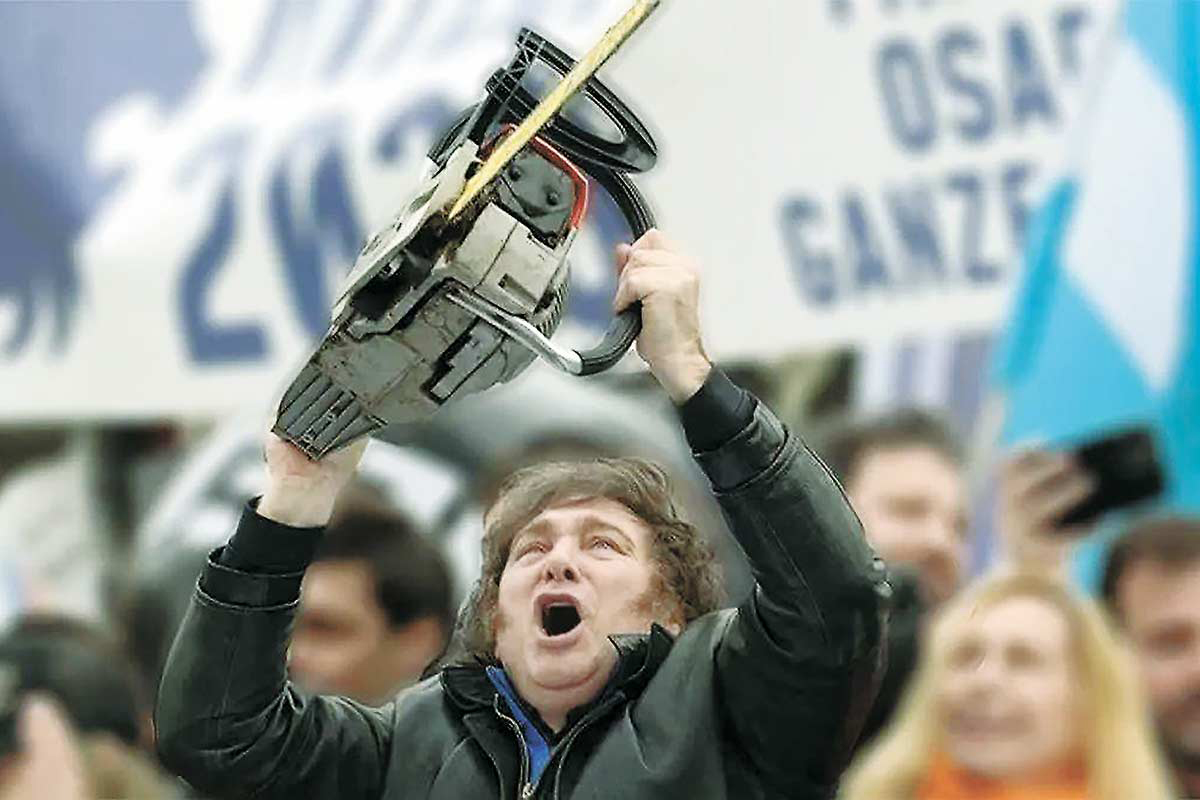

Escribir “Milei” y “fascista” en X alcanza para que arroje cientos de resultados. Lo mismo en Google: artículos, debates, discusiones se muestran en una fracción de segundo. No es casualidad. El 1 de febrero, sin ir más lejos, fuimos miles por las calles en la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, que se organizó como respuesta al discurso cargado de ignorancia y odio que el presidente había pronunciado apenas unos días antes en Davos atacando al colectivo LGBTIQ+.

La respuesta no surge en el vacío: las políticas reaccionarias que empuja este gobierno dialogan con fenómenos globales como Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos, y abren tanto nuevos frentes de lucha como un debate urgente: ¿es legítimo llamar a esto “fascismo”, siquiera “neofascismo”? ¿Estamos ante una etiqueta eficaz como slogan de movilización, o hay verdaderamente “algo más” de fondo que amerita esa caracterización?

Fascismo y democracia

En una intervención relativamente viral en el streaming Gelatina, el politólogo y escritor José Natanson insistió en que, además de ser “forzado” e “inverosímil”, tildar a Milei de fascista es “políticamente ineficaz” a la hora de interpelar a su base (una idea que el autor retoma en la última edición de Le Monde Diplomatique).

En la vereda de enfrente, el también politólogo y además investigador del CONICET, Sebastián Etchemendy ha insistido en que comparar al presidente con el fascismo “es moralmente necesario y analíticamente útil”: entre otras cuestiones, funcionaría como una advertencia contra el riesgo de naturalizar, de dejar de ver como sorprendentes, las transformaciones sociales reaccionarias que enfrentamos.

En la entrevista que nos concedió para Tiempo, el sociólogo Éric Fassin sostuvo, a propósito de las nuevas derechas en general, que hablar de neofascismo permite, a la vez que explorar ciertas continuidades, reconocer una serie de diferencias, como las que lo llevan a referirse, quizá paradójicamente, a un «neofascismo democrático».

Frente a estas tensiones, y respecto de la eficacia política, la necesidad moral y la precisión analítica, conversamos con el doctor en ciencias sociales Alberto Bonnet, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para pensar qué lugar tiene (y qué riesgos conlleva) hablar hoy de fascismo.

-¿Qué es el fascismo?

-No sé si daría una definición en sentido estricto; lo que sé es que los rasgos generales que son constitutivos del fascismo no están presentes en fenómenos como los que se viven actualmente. Por ejemplo, el imperialismo, el nacionalismo, la modificación –absolutamente necesaria para el fascismo– del régimen político no están. En toda América Latina se vive una era inédita de democracia capitalista, de democracia ininterrumpida, en ausencia de golpes de Estado militares. La idea de que hay gobiernos inscritos dentro de un régimen democrático que son fascistas es una idea que sólo puede ser tomada procesualmente: en un inicio son democráticos, pero después tienen que modificar el régimen. El fascismo no es un partido o una ideología, es un régimen. Si no, no son fascistas, son simplemente derechistas dentro de un régimen democrático, pero no son fascistas.

Esta postura, Bonnet la viene sosteniendo desde las elecciones del 2023 contra quienes apelan a categorías así para hablar del avance de Milei.

-Sabemos que en textos previos venís insistiendo en que no cabe hablar de «fascismo» para caracterizar el gobierno de Milei. ¿Podrías ampliar un poco esta idea?

-Las políticas neoliberales que lleva adelante Milei no son fascistas. Las políticas fascistas son nacionalistas, corporativas intervencionistas en un grado que quizás es incluso incompatible con el capitalismo. Es una hipótesis de Neumann [teórico político alemán del siglo XX], por ejemplo: el fascismo es en el largo plazo incompatible con el capitalismo. Es una hipótesis imposible de demostrar, porque lo destruyeron en la Segunda Guerra Mundial. Se acabó el fascismo militarmente, pero la hipótesis de Neumann de que posiblemente el grado de intervencionismo fascista o nazi en la economía fuera incompatible con el capitalismo es una hipótesis viable. Por otro lado, yo no creo que esto que está ocurriendo sea fascismo. Cuando se dice, por ejemplo, “hay una campaña fascista a través de las redes”, eso no es muy fascista. Las redes no son fascistas, el fascismo son fuerzas paramilitares. Las organizaciones fascistas son organizaciones en serio, no son a través de las redes.

Claro que decir que no estamos frente a un régimen fascista no implica, por supuesto, minimizar la gravedad de los avances de la derecha. En este sentido, Bonnet ha insistido en que “no hay motivo para consolarse con esta respuesta”: quien lo hiciera se estaría aferrando a “la ilusión de que la más extrema putrefacción político-ideológica de las masas es una suerte de premio consuelo ante su eventual fascistización”.

Pero, entonces, si esto que está ocurriendo es muy grave, ¿por qué insistir en que no se trata de un régimen fascista? La respuesta nos la da el propio Bonnet en otro de sus textos: no se lucha de igual manera si se está en un régimen fascista o en uno democrático. En sus palabras: “La resistencia contra el neoliberalismo, aún en sus variantes más conservadoras y autoritarias, es completamente distinta de la resistencia a un régimen fascista (en materia de modos de organización y de acción, de alianzas, de programas y demás)”.

El debate sobre la desdemocratización

Está bien, quizás hablar de fascismo sea demasiado, pero cabría discutir si no estamos en presencia de procesos de “desdemocratización”. Este término, empleado entre otros autores por la teórica política Wendy Brown, hace referencia al socavamiento de ciertas condiciones, tales como un dado grado de igualdad social que, en opinión de Brown, son el fundamento mismo de las democracias occidentales.

-Has dejado en claro que rechazás los análisis que abordan las nuevas derechas, incluido el caso de Argentina, con la categoría de «desdemocratización». ¿Podrías decirnos por qué?

-Primero, obviamente, no podés omitir el punto de partida, y el punto de partida es que no solo en Argentina, en toda América Latina se vive una era inédita de democracia capitalista, de 40 años digamos (para partir de las transiciones de los ’80, mediados de los ’80), de democracia ininterrumpida, en ausencia de golpes de Estado militares. Puede haber alguna duda respecto a algún caso, pero no hay dictaduras militares. Eso es sorprendente. Es el punto de partida; a partir de ahí evaluás. No podés partir de la desdemocratización cuando tenés cuatro décadas de democracia inédita. Sobre el tema de la democracia, para mí, los conceptos más precisos son los procedimentales; o sea, no hay que ampliar necesariamente el concepto de democracia con contenidos sociales que no le corresponden por definición. La democracia puede adquirir contenidos sociales en ciertas condiciones históricas, pero no es necesario para el concepto: bastan ciertos principios elementales de libertad de expresión, libertad de organización, etcétera, como para definir eso como una democracia capitalista.

Pensada en esta perspectiva, la discusión sobre si el gobierno actual es o no democrático ni siquiera es novedosa. De hecho, en su libro La hegemonía menemista, de notable actualidad, Bonnet ya abordaba críticamente las tesis de quienes habían insistido en que la presidencia de Menem no era –no podía ser– de carácter democrático. Como sabemos, durante su primera presidencia, el riojano logró llevar a cabo una reestructuración radical —y brutalmente regresiva— de la sociedad argentina que incluyó privatizaciones de prácticamente todas las empresas estatales con los consecuentes tarifazos y miles de despidos; flexibilización laboral y desocupación masiva. Y todo esto a partir de la construcción de consensos democráticos, sin necesidad de apelar a un régimen dictatorial.

El menemismo, Milei y los consensos

La experiencia menemista desmintió –subraya Bonnet– la creencia, extendida entre una serie de politólogos en los ’80 y ’90, de que una reestructuración de esa radicalidad era imposible en un régimen democrático: «Yo traté de demostrar que no, que era de hecho posible en condiciones de la democracia, y lo había demostrado Menem sobre todo en la reelección del ’95. Ahí ya no se podía explicar el fenómeno de Menem en términos de engaños. Ganó en el ’89 a través de una campaña populista, que supuestamente engañó a las masas, pero bueno, en el ’95 gana, después de haber hecho la reestructuración, con una campaña que ya no era populista. Entonces algo había pasado: si era posible llevar adelante ese proceso de derecha, de reestructuración radical en condiciones democráticas, entonces no necesitaban dictaduras, como se decía en esa época».

Ahora bien, si lo que presenciamos es un ejercicio democrático del gobierno, entonces esto pone sobre la mesa el hecho incómodo de que existan acuerdos sociales que permitan la implementación de este tipo de políticas, que las hagan posibles incluso sin necesidad del uso más brutal de la fuerza.

—¿Existe en la actualidad una licencia social, un “cheque en blanco”, para políticas de ajuste, comparable a lo que presenciamos en los ’90?

—Creo que en principio no lo sabemos: hay que ver la proyección posterior de este consenso durante el gobierno de Milei y próximos años. En principio, el consenso de los ’90 me parece que fue más sólido; no fue imbatible, tampoco fue un consenso absoluto, y se fue resquebrajando en la segunda mitad de los ’90. Eso es un consenso provisorio, pero quizás más sólido. No importa tanto la duración de un consenso sino qué podés hacer con ese consenso: lo que hizo Menem fue mucho, las transformaciones que impuso fueron muy grandes dentro del marco de ese consenso. En el caso de Milei, existe obviamente un consenso, pero bueno, habrá que ver qué sucede, porque no está muy claro que avance exitosamente. Hasta el día de hoy avanza, pero es un año y medio de gobierno, habrá que ver las elecciones y qué logra implementar de su política en el futuro. Igual lo que sí hay que explicar (y no tengo una explicación acabada; todo el mundo está pensando en eso) es cómo construyó el consenso, aunque sea para ganar las elecciones. «

Fuente Tiempo Argentino